나트륨 이온 배터리는 리튬 이온 배터리와 유사한 구조, 구성 요소 및 충·방전 메커니즘을 가지고 있다. 최근 몇 년간 리튬 이온 배터리는 급격한 발전을 이루어 시장을 주도하는 배터리 기술로 자리 잡았다. 그러나 리튬 이온 배터리보다 비용 효율적인 대체 기술로서 나트륨 이온 배터리에 대한 연구 또한 빠르게 진전되고 있다.

리튬 이온 배터리와 마찬가지로, 양극 재료는 나트륨 이온 배터리의 성능을 결정하는 가장 핵심적인 구성 요소이다. 입자 크기, 형태, 비표면적, 충전 밀도, 구조, 조성 등의 물리화학적 및 전기화학적 특성은 나트륨 이온 배터리의 실제 응용에 큰 영향을 미친다. 따라서 본 글에서는 나트륨 이온 배터리에 사용되는 주요 양극 재료를 소개하고자 한다.

이상적인 나트륨 이온 배터리용 양극 재료는 다음과 같은 장점을 가져야 한다.

· 높은 작동 전압: 방전 반응 중의 깁스 자유 에너지가 충분히 커야 개방 회로 전압이 높아지고, 결과적으로 더 높은 비용량을 제공할 수 있다.

· 높은 이론적 비용량: 단위 질량당 더 많은 나트륨 이온을 수용할 수 있어야 하며, 가역적인 삽입 및 탈삽입이 가능해야 한다. 또한 전이금속 이온은 충·방전 과정에서 전하 균형을 유지하기 위해 다양한 산화 상태를 가질 수 있어야 한다.

· 긴 수명: 나트륨 이온의 삽입과 탈삽입 과정에서 구조적 변화가 완전히 가역적이어야 하며, 재료의 구조적 안정성이 유지되어야 한다.

· 우수한 속도 특성: 나트륨 이온의 확산 계수가 높고, 전극 재료 내부 및 표면에서 빠르게 확산할 수 있어야 한다.

· 좋은 화학적 안정성: 배터리의 저장 및 작동 중에 전해질과의 화학 반응이 최소화되어야 한다.

· 단순하고 친환경적인 제조 공정: 환경 오염이 적고 경제적인 합성 방법이 요구된다.

· 상대적으로 높은 전자 및 이온 전도도: 전하 이동이 원활하게 이루어질 수 있어야 한다.

현재 나트륨 이온 배터리의 주류 양극 재료는 다음 세 가지 유형으로 구분된다.

· 층상 산화물 (NaMxO₂, 여기서 M은 하나 또는 여러 개의 전이금속 원소를 의미함)

· 폴리아니온 화합물 (예: NaFePO₄, Na₃V₂(PO₄)₃ 등)

· 프러시안 블루 유사체 (예: NaFe[Fe(CN)₆] 등)

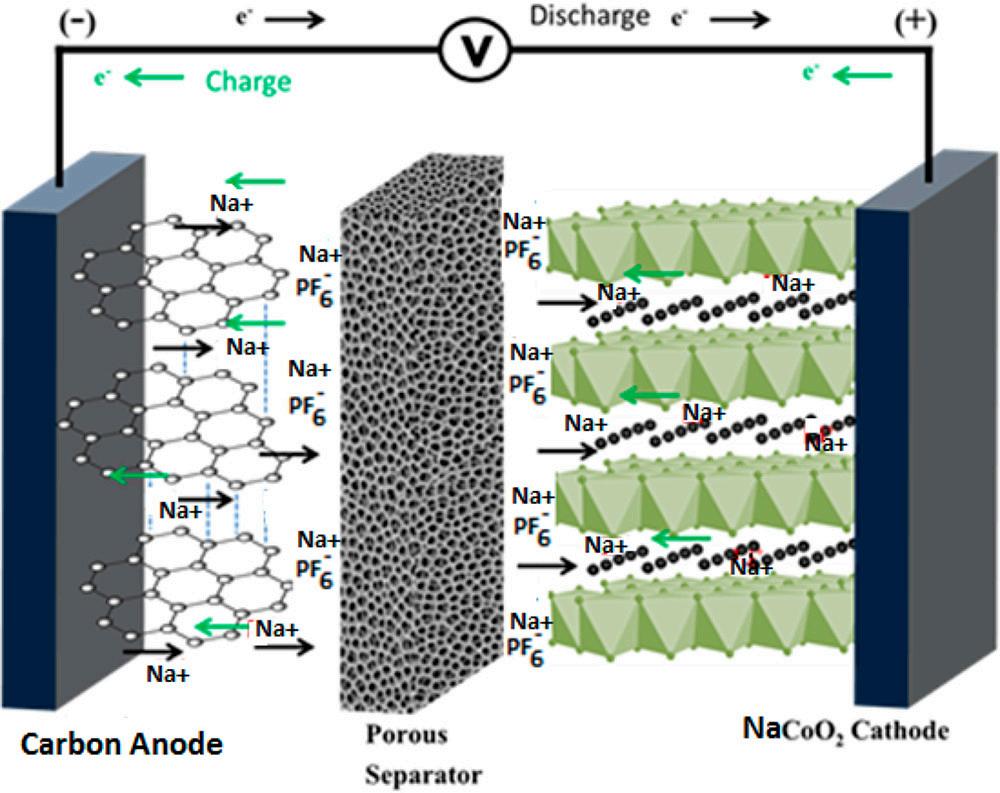

층상 산화물의 일반적인 화학식은 NaxMO₂로 표현되며, 여기서 “x”는 나트륨의 함량을 의미한다. 이 중 O₂형 구조가 가장 널리 사용되는 양극 재료이며, 그 충·방전 메커니즘은 그림 1에 나타나 있다.

그림 1. NaCoO₂의 충·방전 개략도[1]

전이금속 원소들은 여러 가지 산화수를 가지고 있어, 충전과 방전 과정에서 산화·환원 반응을 일으켜 나트륨 이온의 가역적인 삽입과 탈리를 가능하게 한다. 서로 다른 전이금속 원소들은 물질의 특성에 서로 다른 영향을 미친다. 예를 들어, 코발트는 전자 전도도와 구조적 안정성을 향상시키고, 망간은 재료의 비용을 절감하며, 니켈은 에너지 밀도를 향상시킨다. 층상 산화물 계 양극 재료는 실제 비용량이 약 140–160 mAh/g이고 평균 작동 전압은 3.2V–3.5V이다. 이러한 비용량은 층상 리튬이온 배터리(예: 삼원계 양극재)에 비해 낮지만, 나트륨이온 배터리는 –40℃에서 60℃까지의 넓은 작동 온도 범위를 가지며, 음극 집전체로 알루미늄 포일을 사용할 수 있어 셀의 질량을 줄이고 팩 에너지 밀도를 향상시키며, 안전성이 높다는 장점을 지닌다. 또한 그 제조 공정은 기존 리튬이온 배터리 양극 생산 시스템과 호환성이 높다. 최근에는 –70℃에서 150℃까지의 넓은 온도 범위에서 시험할 수 있는 통합 평가 장비와 시스템(예: NEWARE WGDW 시리즈, 챔버 용량 100L~1000L, 그림 2)도 개발되었다. 이러한 장점들로 인해 층상 산화물 양극을 사용하는 나트륨이온 배터리는 상당한 시장 잠재력을 가지고 있다.

그림 2. NEWARE사의 고온·저온 시험 챔버

현재 고급 시장에서 사용되는 고니켈 리튬이온 배터리 양극 재료와 유사하게, 고니켈 층상 나트륨이온 배터리 양극 재료(NCM811 등)는 니켈 함량을 높여 고가의 코발트를 대체함으로써 비용을 절감하면서도 높은 용량을 확보할 수 있다. 망간(Mn)은 구조적 골격의 안정성을 유지하는 역할을 하며, 코발트(Co)는 구조 안정성을 향상시키는 동시에 배터리의 평균 작동 전압을 높이는 데 기여한다.

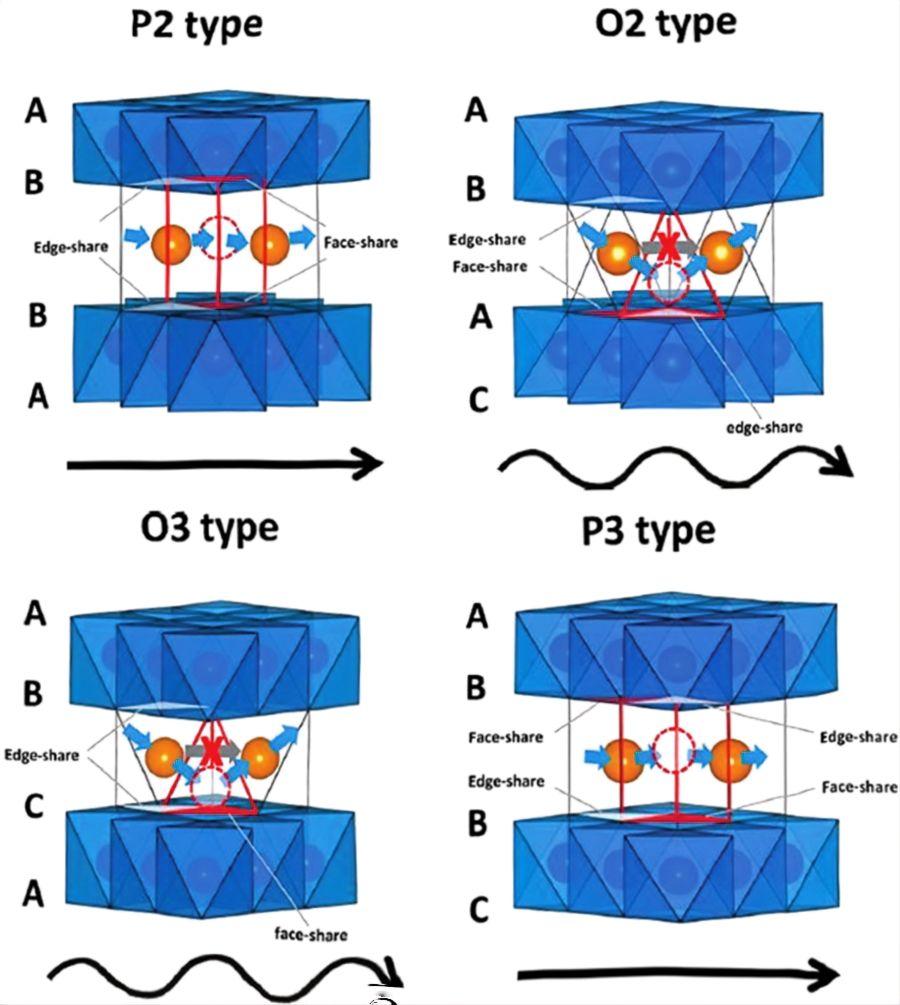

그러나 고전압 조건에서 깊은 탈나트륨화가 진행되면, 고니켈 계열 재료는 O3에서 P3로의 비가역적인 상전이(그림 3과 같이)나 더 복잡한 구조적 변화를 겪기 쉽다. 이러한 변화는 격자 상수 및 부피 변화를 유발하여 구조 피로와 용량 저하를 초래한다. 또한, 고전압에서 형성되는 높은 산화 상태의 Ni⁴⁺는 전해질 분해를 촉진시켜, 전해질과 나트륨 이온을 소모하는 CEI(Cathode Electrolyte Interphase) 막을 형성한다.

더불어 Ni²⁺(0.69 Å)의 이온 반경은 Na⁺(1.02 Å)와 유사하기 때문에, 충·방전 과정에서 Ni²⁺가 나트륨층으로 이동하는 현상이 쉽게 발생한다. 이러한 현상은 나트륨 이온의 확산 경로를 차단하고, 전극의 임피던스를 증가시키며, 결과적으로 용량 감소와 전압 분극을 유발하여 전기화학적 성능을 저하시킨다.

그림 3. 서로 다른 층상 구조에서의 나트륨 이온 이동 경로 모식도. A, B, C는 NaxMO₂ 격자 내 산소 원자의 서로 다른 적층 순서를 나타낸다[2].

2025년 4월, CATL은 중대형 트럭용 24V 일체형 시동·정지 배터리 **“Naxtra”**를 공개하였다. 이 배터리는 저온 환경에서도 안정적인 작동이 가능하며, 사용 수명은 8년 이상이다. 전 수명 주기 동안의 총 소유 비용(TCO)은 기존 납산 배터리에 비해 약 61% 낮다. 또한, 깊은 방전이 가능하고 –40℃에서도 즉시 시동이 가능하며, 1년간의 장기 보관 후에도 신뢰성 있는 작동 성능을 보여 중대형 차량용 납산 배터리의 대체 기술로 주목받고 있다.

승용차용 Naxtra 배터리는 층상 산화물 양극 재료를 사용하며, 에너지 밀도는 175 Wh/kg에 달한다. –40℃에서도 90% 이상의 유효 용량을 유지하며, SOC(충전 상태)가 10%밖에 되지 않는 극한 조건에서도 출력 저하가 거의 발생하지 않는다. 또한, 5C의 급속 충전 속도와 500km 주행 거리, 1만 회 이상의 충방전 수명을 지원하여, 나트륨이온 배터리 양극 재료 발전의 새로운 방향을 제시하고 있다.

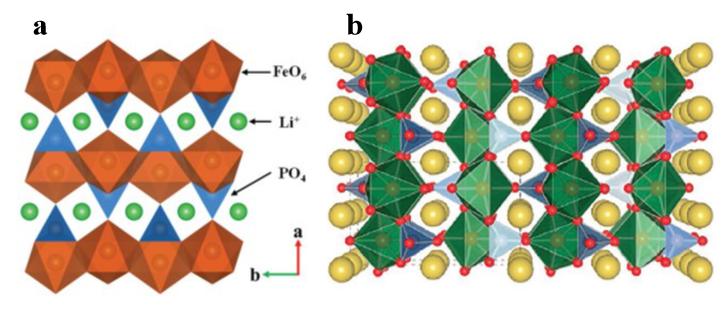

한편, 폴리아니온계 화합물의 일반적인 화학식은 NaxMy[(XOm)n–]z로 표현되며, 여기서 M은 Fe, Mn, V 등 전이 금속 원소로 나트륨 이온의 가역적 삽입 및 탈리를 가능하게 하고, X는 P, S, Si 등 비금속 원소로 산소와 결합하여 안정적인 폴리아니온 구조를 형성한다. 대표적인 예로 NaFePO₄가 있으며, 이는 LiFePO₄와 유사한 구조를 갖는다(그림 4). 이론적 비용량은 154 mAh/g이지만, 실제로는 전자 및 이온 확산 속도가 느리고, 초기 충방전 시의 비가역적 상전이, 계면 부반응, 전극 내 비활성 물질의 존재 등으로 인해 실제 용량은 이론치보다 낮다. 평균 작동 전압은 약 3V이며, 저속 전기차나 에너지 저장 시스템 등, 안전성과 비용 효율성이 중요한 분야에 적합하다.

그림 4a. LiFePO₄의 구조

그림 4b. NaFePO₄의 구조 (FeO₆ 팔면체와 인산염 사면체는 각각 초록색과 파란색으로 표시되며, 나트륨 원자는 노란색 구로 나타남)[3]

NaFePO₄는 우수한 전기화학적 성능을 보이지만, 합성 공정이 복잡하고 제조 경로의 최적화가 아직 미흡하다는 한계가 있다. 따라서 이 물질의 대량 생산과 상용화를 위해서는 합성 방법의 개선과 공정 안정화에 대한 지속적인 연구가 필요하다.

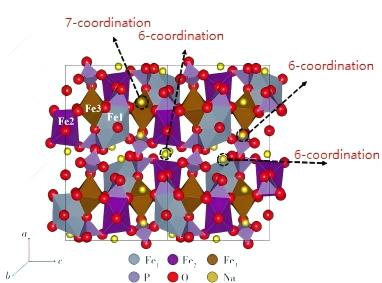

현재 상용화 가능성이 가장 높은 폴리아니온계 양극 재료로는 피로인산철 나트륨(NFPP, Na₄Fe₃(PO₄)₂P₂O₇) 이 주목받고 있다. NFPP는 새로운 구조의 폴리아니온계 양극 재료로서, 독특한 3차원 골격 구조를 갖는다. 그 구조 모식도는 그림 5에 제시되어 있다.

NFPP의 결정 구조는 [P₂O₇]⁴⁻ 단위와 [Fe₃P₂O₁₃]ⁿ 층이 서로 교차하여 형성된 터널형 네트워크로 구성되어 있으며, 이러한 터널 구조는 나트륨 이온의 이동 경로를 넓고 효율적으로 확보해 준다. 이러한 특성 덕분에 NFPP는 배터리의 성능 향상과 안전성 확보에 매우 유망한 물질로 평가되며, 나트륨이온 배터리의 차세대 양극 재료로서 큰 잠재력을 지닌다.

그림 5. NFPP의 결정 구조 및 나트륨 이온의 배위 환경

NFPP의 이론적 비용량은 129 mAh/g이지만, 실제로는 보통 90~100 mAh/g 수준에 그친다. 이러한 차이는 주로 나트륨-철 자리 혼합 현상(sodium-iron site mixing) 때문으로, 이는 합성과 충방전 과정에서 나트륨과 철 이온이 서로의 격자 위치를 교환하면서 발생한다. 그 결과 약 20~30%의 용량 손실이 일어난다.

2025년 9월 18일, **EVE 리튬에너지(EVE Lithium Energy)**는 세계 최초로 **180 kWh급 나트륨이온 배터리 에너지 저장 시스템(ESS)**을 공개하였다. 이 셀은 NFPP 기반의 개선형 소재 NF115L을 사용하며, 3만 회 이상의 사이클 수명, 1P 이상의 방전 전력, –40℃~60℃의 작동 온도 범위를 갖추고 있다. 또한 **0% SOC(충전 상태)**에서도 장기 저장이 가능하다. 리튬이온 배터리에 비해 전 주기 탄소 배출량이 42% 감소하며, 높은 안전성과 환경친화성을 동시에 확보하였다. 향후 NFPP 소재의 연구 개발은 낮은 전기 전도도, 느린 전자/이온 이동 속도, 용량 감소 문제 해결에 중점을 둘 전망이다.

프러시안 블루 유사체(Prussian Blue Analogues, PBAs)는 독특한 결정 구조와 전기화학적 특성을 지닌 물질군으로, 그 구조는 프러시안 블루와 유사하다. 일반 화학식은

AₓM[M′(CN)₆]ᵧ·nH₂O (0<x≤2, 0<y≤1) 로 표현되며, 여기서 A는 알칼리 금속 이온(예: Na⁺, K⁺), M과 M′은 전이금속 이온을 나타낸다.

PBAs는 개방형 3차원 프레임워크 구조를 통해 높은 이온 전도도를 가지며, 이에 따라 **우수한 속도 특성(rate capability)**을 보인다. 사용된 전이금속 종류(예: Fe, Mn)에 따라 평균 작동 전압은 3.2~3.4V에 이른다. 이론적으로 두 개의 나트륨 이온이 탈리될 때 최대 170 mAh/g의 가역 용량을 구현할 수 있다. 또한 합성이 간단하고 비용이 매우 저렴하다는 점에서 고성능 나트륨이온 배터리의 이상적인 양극 후보 소재로 여겨진다.

그러나 결정 구조 내의 **결정수(H₂O)**는 나트륨 자리 일부를 차지할 뿐만 아니라 충방전 중 전해질과 반응하여 부반응을 일으킨다. 이 과정에서 활성 나트륨 이온과 전해질이 소모되고 가스가 발생하여 전극 구조가 손상, 결과적으로 사이클 수명이 감소한다. 또한 합성 과정에서 **[Fe(CN)₆] 공공(vacancy)**이 쉽게 형성되는 문제가 있으며, 이는 그림 6에 나타나 있다.

![Schematic diagram of Prussian blue crystal structure: (a) without [Fe(CN)₆] vacancies; (b) with [Fe(CN)₆] vacancies](https://www.neware.net/uploadfile/2025/0922/1758527883d05a6f.jpg)

그림 6. 프러시안 블루 결정 구조 모식도: (a) [Fe(CN)₆] 공공(vacancy)이 없는 구조, (b) [Fe(CN)₆] 공공이 존재하는 구조[4]

공공은 나트륨 함량을 감소시킬 뿐만 아니라 **결정수(crystalline water)**의 함량을 증가시켜 소재의 안정성을 더욱 저하시킨다. 프러시안 블루 유사체(PBAs)는 자체적으로 다공성 구조를 가지며 **낮은 탭 밀도(tapping density)**를 보이기 때문에, 체적 에너지 밀도(volumetric energy density)가 낮다는 한계를 가진다.

이러한 문제를 해결하기 위해 연구자들은 다양한 소재 개질(modification) 방식을 시도하고 있다. 예를 들어, 고온 후처리를 통해 결정수 함량을 줄이거나, **킬레이트제(chelation agent)**를 사용하여 합성 속도를 늦추고 공공 및 결정 결함(defects) 생성을 억제하며, 나노 구조 제어를 통해 전자 및 이온 전달 특성을 향상시키는 등의 연구가 진행되고 있다. 이러한 방법들은 소재 성능을 일정 부분 개선시켰다.

예를 들어, **CATL(宁德时代)**은 2021년에 1세대 나트륨이온 배터리를 출시하며, **고용량 특수 프러시안 블루(Prussian White)**를 양극 소재로 사용하였다. 해당 셀은 160 Wh/kg의 셀 단위 에너지 밀도를 달성했으며, 실온에서 **15분 만에 80% SOC(충전 상태)**에 도달할 수 있는 고속 충전 성능을 보였다. 또한 –20℃ 환경에서도 90% 이상의 방전 용량 유지율을 나타냈다. 시스템 통합 효율은 80% 이상이었으며, 열 안정성 또한 국가 안전 기준을 크게 상회하였다.

그러나 PBA 소재가 지닌 구조적 한계와 결정수 문제의 지속성, 그리고 다층 산화물(LTMO) 및 **폴리아니온계 화합물(NFPP)**의 빠른 상용화로 인해 연구의 초점은 점차 이들 소재로 이동하고 있다. 향후 결정수 문제를 근본적으로 해결할 수 있다면, PBA 기반 소재는 성능 측면에서 큰 도약을 이룰 잠재력을 지니고 있다.

나트륨이온 배터리는 리튬이온 배터리에 비해 생산비가 훨씬 저렴하지만, 그 목적은 리튬이온 배터리를 완전히 대체하는 것이 아니라 보완적 역할을 수행하는 데 있다. 특히, 극한 온도 환경에서의 에너지 저장 시스템, 저속 전기차, 고·저온 시동 배터리(Start-Stop Battery) 등의 분야에서 리튬이온 배터리가 가진 한계를 보완할 수 있다.

현재 세 가지 주요 양극 소재 중에서, **폴리아니온계 화합물(polyanionic compounds)**은 우수한 안정성과 긴 수명을 보여, **대형 및 전력망 수준의 에너지 저장 시스템(ESS)**에 적합하다. 이 경우, 높은 에너지 밀도보다는 안전성과 장기 안정성이 더 중요한 요소이다.

한편, **층상 산화물(layered oxides)**은 이미 소형 전기차 분야에서 적용되고 있으며, 향후 저속 전기차용 납축전지 대체 시장에서 큰 성장 가능성을 지닌다. 또한 **프러시안 블루 유사체(PBAs)**는 결정수 문제만 해결된다면, 중·고급 전기차 시장에서도 활용될 수 있을 것으로 기대된다.

참고문헌

[1] Abraham K M. How comparable are sodium-ion batteries to lithium-ion counterparts?[J]. ACS Energy Letters, 2020, 5(11): 3544–3547.

[2] Liu Q N, Hu Z, Chen M Z, et al. Recent progress of layered transition metal oxide cathodes for sodium-ion batteries[J]. Small, 2019, 15(32): 1805381.

[3] Barpanda P, Lander L, Nishimura S, et al. Polyanionic insertion materials for sodium‐ion batteries[J]. Adv Energy Mater, 2018, 8(17): 1703055.

[4] Wu X, Shao M, Wu C, et al. Low defect FeFe(CN)6 framework as stable host material for high performance Li-ion batteries[J]. ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8(36): 23706–23712.

보충 설명

위의 일부 자료는 인터넷에서 발췌한 내용입니다. 저작권 침해가 있을 경우 연락 주시면 즉시 삭제하겠습니다.

Seoul: NEWARE

19th Taerung Techno Town, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul 1314, 70 Gasan digital 2-ro, Geumcheon District, Seoul, Korea

(서울특별시 금천구 가산디지털2로 70, 대륭테크노타운19차 1314호)